Les résultats de la surveillance radiologique régulière du territoire

La surveillance de la Polynésie française

21/05/2012

(Dernière mise à jour : Octobre 2025)

La surveillance radiologique de l’environnement est exercée par le Laboratoire d’Étude et de Suivi de l’Environnement (LESE) depuis 1962(1) en Polynésie française hors des sites d’expérimentations nucléaires de Moruroa et Fangataufa. Cette surveillance consiste à prélever régulièrement des échantillons de nature variée dans les différents milieux (atmosphérique, terrestre et marin) avec lesquels la population peut être en contact et notamment dans les denrées alimentaires issues du milieu marin de pleine mer, du milieu marin lagonaire et du milieu terrestre.

Aujourd’hui, de la même manière que dans l’hexagone, le LESE poursuit la surveillance radiologique de l’environnement. Les résultats de mesure sont intégrés sur le site www.mesure-radioactivite.fr du Réseau national de mesure de la radioactivité de l’environnement (RNM) afin de les rendre accessibles au public ainsi que dans l’entrepôt de données de la surveillance radiologique de l’ASNR (https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-de-la-surveillance-radiologiq…).

Une vocation environnementale renforcée

La diminution dans l’environnement des niveaux de radioactivité d’origine artificielle et la nécessité de mieux répondre à des demandes sociétales a conduit le LESE à infléchir progressivement sa stratégie de surveillance, en réorientant son réseau de mesures à vocation initialement sanitaire, vers un réseau qui doit permettre de mesurer aussi finement que possible les niveaux de radioactivité encore observables aujourd’hui dans l’environnement.

Des expertises ponctuelles

En complément de cette surveillance pérenne, le LESE effectue des expertises ponctuelles pour le compte des autorités du Pays ou pour des organismes de l’État comme par exemple pour le contrôle des anciens sites du CEP (Centre d’Expérimentation du Pacifique) lors de leurs déconstructions.

Appui aux pouvoirs publics

Le faible nombre d’installations nucléaires dans l’hémisphère sud, éloignées des territoires français du Pacifique, rend très improbable une situation de crise radiologique. Cependant, si un accident survenait, malgré un transfert par voie atmosphérique ou océanique très limité, les échanges commerciaux et la migration des poissons nécessiteraient des mesures de contrôle. Ainsi, en mai 2011, l’IRSN a renforcé ses contrôles pour confirmer l’absence d’impact radiologique par voie atmosphérique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pendant plusieurs semaines après l’accident nucléaire de Fukushima au Japon.

Par ailleurs, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, le LESE a assuré une surveillance radiologique renforcée sur le site olympique qui a accueilli les épreuves de surf à la demande des pouvoirs publics.

(1) Le LESE dépendait alors du Commissariat à l’énergie atomique (CEA). À partir de 1982, le LESE a été rattaché au CEA-IPSN (Institut de protection et de sûreté nucléaire), devenu ensuite l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), indépendant du CEA, après fusion entre l’IPSN et l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) ; depuis le 1er janvier 2025 et la fusion entre l’IRSN et l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) pour créer l’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection, le LESE appartient à cette autorité.

Bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2023-2024

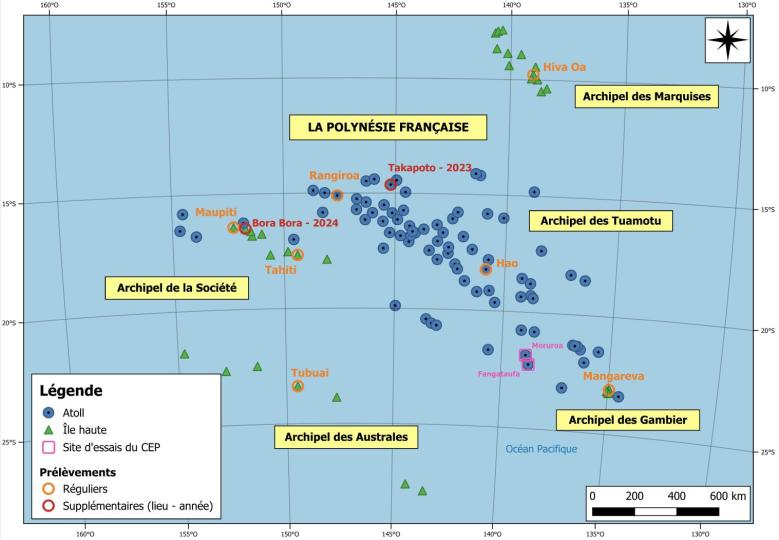

En 2023 et 2024, l’ASNR a poursuivi la surveillance radiologique environnementale des sept îles représentatives de la Polynésie française (cinq îles hautes et deux atolls) qu’il suit régulièrement depuis 1998, complétée par une île haute supplémentaire, Bora-Bora (archipel de la Société) et un atoll, Takapoto (archipel des Tuamotu).

Les 302 échantillons prélevés de nature variée proviennent des différents milieux atmosphérique, terrestre et marin avec lesquels la population peut être en contact incluant des denrées alimentaires issues du milieu marin de pleine mer, du milieu marin lagonaire et du milieu terrestre.

Ces nouvelles campagnes de mesures, dans la continuité de celles de ces dernières années, confirme la stabilité des niveaux de radioactivité artificielle résiduelle décelable dans l’environnement polynésien. Ils se situent à un niveau très bas et sont essentiellement attribuables au césium 137 (137Cs).

Une radioactivité artificielle très faible

Les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années avec un seul radionucléide artificiel décelé, le 137Cs. Il a été décelé à l’état de traces dans les aérosols et dans l’eau de mer prélevés à Tahiti. Il n’a pas été décelé dans l’eau de pluie prélevée à Tahiti. Pour l’ensemble des denrées alimentaires analysées, les concentrations sont toujours extrêmement faibles. Aucun autre radionucléide d’origine artificielle émetteur gamma n’a été détecté dans les échantillons analysés.

Exposition des populations

L'exposition de la population aux rayonnements ionisants est quasi-exclusivement d’origine naturelle. Le rayonnement cosmique et les radionucléides d’origine naturelle présents dans les sols et dans les denrées (principalement, 210Po, 210Pb, 226Ra et 14C) contribuent, hors exposition médicale, pour plus de 99% à l’exposition de la population. Le principal radionucléide d’origine artificielle présent dans les sols et dans les denrées est le 137Cs qui contribue très faiblement à l’exposition. Le plutonium et le 90Sr ne contribuent pas du tout à l’exposition externe et très faiblement à l’exposition interne par ingestion d’aliments.

En 2023-2024, la dose efficace totale (somme des expositions externe et interne par ingestion et inhalation) est estimée en moyenne à 1,7 mSv par an pour un adulte habitant Tahiti, hors exposition médicale. Pour les îles hautes, le radon contribue à hauteur de 0,46 mSv/an avec la prise en compte du nouveau coefficient de dose introduit dans la réglementation française en 2023 suite à l’actualisation des connaissances scientifiques sur le radon.

Sécurisation de l’épreuve de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024

En juillet-août 2024 avait lieu à Teahupoo (Tahiti) l’épreuve de surf des jeux olympiques de Paris 2024. Dans le cadre de la sécurisation de ces jeux, tout comme elle l’a fait en métropole, l’ASNR a mis en place des actions spécifiques sur le territoire polynésien à la demande des pouvoirs publics :

- Mise en place d’une balise de suivi du débit de dose ambiant au poste de commandement des forces de sécurité ;

- Mesure de la radioactivité dans l’eau de mer à proximité du site de l’épreuve de surf.

Les mesures réalisées n’ont pas révélé d’augmentation de la radioactivité.

Téléchargement

Téléchargez le dernier rapport

Téléchargez les rapports précédents

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2021-2022*

- Annexes au rapport 2021-2022

* Erratum - Deux corrections ont été apportées au document dans sa version du 17/10/2024 :

- Page 37 sur la figure, « Exposition externe » était mal placé (ne s’applique qu’à « Rayonnement cosmique et tellurique »).

- Page 38, dernière phrase, l’unité est µSv/an et non mSv/an (sur la dose efficace ajoutée par les artificiels). - Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2019-2020

- Annexes au rapport 2019-2020

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2017-2018

- Annexes au rapport 2017-2018

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2016

- Annexes au rapport 2016

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2014

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2014 - Version tahitienne

- Annexes au rapport 2014

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2013

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2013 - Version tahitienne

- Annexes au rapport 2013

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2012

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2012 - Version tahitienne

- Annexes au rapport 2012

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2011

- Annexes au rapport 2011

- Bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2010 et suivi de l’impact de l’accident de Fukushima en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie de mars à mai 2011

- Annexes au rapport 2010

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2009

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2008

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2007

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2006

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2005

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2004

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2003

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2002

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2001

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2000

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 1999

- Surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 1998

Téléchargez le livret de présentation du Laboratoire d’Etude et de Suivi de l’Environnement (LESE) de l’IRSN